2025年3月の物流業界M&Aまとめ

3月の公表M&A代表事例

公表日 | 譲渡企業(売り手企業) | 譲受企業(買い手企業) | 形式 |

|---|---|---|---|

2025年3月5日 | 平成運輸 | 司企業 | 株式譲渡 |

2025年3月7日 | 内外トランスライン | IAパートナーズ | TOB |

2025年3月13日 | 新興運輸 | 八潮運輸 | 株式譲渡 |

2025年3月14日 | CRE | SMFLみらいパートナーズ | TOB |

2025年3月14日 | PT TANGGUH JAYA PRATAMA | SBSHD

| 株式譲渡 |

2025年3月25日 | 弘洋定温運輸有限会社/有限会社アプローチサービス | 福岡運輸 | 株式譲渡 |

2025年3月28日 | Sustainable Shared Transport株式会社 | 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第三者割当増資

|

2025年3月の主要なM&A事例

2025年3月は、公表された事例のみで10件を超えるM&Aが発表されました。大手物流企業のMBO、上場企業同士のTOB、クロスボーダーM&Aや中堅・中小のM&Aなど、物流業界のすべてのレイヤーでのM&Aがみられました。物流業界再編元年となった昨年ですが、活発化した再編の潮流はすべての規模感の事業者に波及しており、本年の物流業界M&Aの一層の活発化を予想させます。

【Pick Up M&A】弘洋定温運輸有限会社/有限会社アプローチサービス × 福岡運輸株式会社

3月25日、福岡運輸株式会社は、兵庫県で大手食品油脂メーカーの商品配送を行う弘洋定温運輸有限会社、有限会社アプローチサービスの二社の子会社化を発表しました。今回の株式取得により、福岡運輸グループの関西圏における物流拠点は全8か所となる見込みです。福岡運輸は創業以来徹底して低温物流に取り組んでおり、今回譲り受けた二社についても、所有する車両はすべて冷蔵車となっています。

福岡運輸の低温物流の歴史は古く、1958年世間には冷蔵庫すら普及していない時代に、国産第一号機械式冷凍輸送車を開発し、日本で初めて冷凍車を走らせました。当時、福岡運輸は米軍基地からミルクやアイスクリーム、パン等の食品輸送の要請を受け、大手運送会社が対応を拒むなか「冷凍輸送は将来も必ず社会に必要になる」「社会に役立ちたい」という信念で冷凍車を開発、日本の低温物流の草分けとなりました。

以来福岡運輸は日本全国にコールドチェーンを展開し、大規模な低温物流センターの開発などを実施、平成28年からはM&Aにより低温物流に強みを持つ会社を仲間に引き入れ成長を続けてきました。福岡運輸はこれまでに10社以上のM&Aを実施しており、それぞれの会社が地方に築き上げたネットワークを共有し、グループ各社が全国へ効率的な輸送経路を拡大することを可能にしています。今回グループ入りを果たした弘洋定温運輸とアプローチサービスの二社についても、福岡運輸グループが全国に展開する物流ネットワークを活用した、さらなる成長が見込まれます。

業界のニュース

国土交通省の物流出資事業の第一号案件 ヤマト傘下SST社の第三者割当増資

3月28日、ヤマトホールディングス株式会社傘下で共同輸配送のオープンプラットフォームを提供するSustainable Shared Transport株式会社(以下、SST)は、国土交通省の物流出資事業の第一号案件として採択を受け、独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構を引受先とした5,000万円の第三者割当増資を実施しました。また同日、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、公益財団法人流通経済研究所を引受先とした合計3,000万円の第三者割当増資についても実施し、合計8,000万円の調達を行いました(SSTは2月の段階で富士通からも5,000万円の出資を受けています)。

SSTは、持続可能なサプライチェーンの構築を目指し、標準パレットを中心とした輸配送サービスの提供(リアル)と、共同輸配送のオープンプラットフォームの管理・運用など(デジタル)を行っており、2025年2月から、あらゆる荷主企業と物流事業者が共同輸配送を利用できる共同輸配送オープンプラットフォームサービス「SST便」を提供しています。

SSTの提供する共同輸配送サービスは、現在宮城と福岡間で16便を運行しており、定時運行するトラックの空きスペース(標準パレットスペースでの単位)を、荷主がシステム上で予約する仕組みとなっています(2026年3月をめどに80線便まで拡大を予定)。

これまで物流企業は荷主の都合に合わせてトラックを手配し、一台貸し切りのチャーターで指定された荷物を運ぶことが多く、そのため帰りの荷物が手配できないこと、荷物の形状の不揃いなどが原因で、業界全体の積載率は40%程度にとどまっていました。SSTの取り組みは、あくまで運行時間を設定する主体は物流企業であり、かつ統一基準にパレタイズされた荷物は、積載率の大幅な向上を実現する可能性があります。

物流業界ではトラック協会の各地域本部などが主導し、パレットの標準化などに取り組んできましたが、荷主企業の業界ごとの商慣習の違いや、イニシアチブをとる団体の不在から、T11型パレット(標準サイズ)の普及率は3割程度と、一部の荷主企業や物流事業者のみでの課題解決は難しく荷物の標準化は進んでいないのが現状です。

SSTの取り組みは、物流企業が主体となり各荷主に対し、ある種の強制力を持って、荷物の標準化・運行時間のコントロールを進めるものだといえるでしょう。本件には、⽇本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)も賛助会員としての参加を発表しており、組合加盟各企業が路線までの区域輸送を担う見込みです。物流企業が旗振り役となるこの取り組みに対し、今回国土交通省など官公庁も出資しており、その期待度がうかがえます。物流の効率化が着実に進む中で、中小物流企業においても、提供する物流サービスの効率化が求められていくでしょう。

4月施行の法改正と物流企業が取り組むべきこと

4月1日より、いよいよ「新物流効率化法」及び「改正貨物自動車運送事業法」の二法が施行されます。上記二法について、なんとなくは知っていても、新法で具体的に何が変わるのか、対象範囲となる企業の基準はどこからなのかなど、意外とご存じない方も多いのではないでしょうか。本稿では、本法改正にあたって具体的に物流企業は何をすればいいのかをお伝えできればと思います。

改正貨物自動車運送事業法

まず一つ目の改正貨物自動車運送事業法では、トラック運送事業者が取り組むべき内容が多く盛り込まれています。改正貨物自動車運送事業法では主に以下の3点です。

1. 運送契約締結時等の書面交付(付帯業務料・燃料サーチャージ等も記載)

→荷主と運送事業者間は相互の書面交付、利用運送の際は委託先への書面交付(1年保存)

2. 委託先の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務

→下請けに企業に対する運送費用のヒアリングと、二次請け以降の再々委託の制限(努力義務)

3. 実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務

→貨物重量1.5トン以上のトラックを扱う事業者が対象。実運送者の名称や請負階層の明記(1年保存)

新物流効率化法

新物流効率化法では、すべての荷主・物流企業双方に対して物流効率化のために取り組むべき措置について“努力義務”が課されています。貨物自動車運送事業者等(利用運送も含む)に対して定められている努力義務は「積載率の向上」とその実効性の確保であり、現段階では努力義務のみとなっていますが、貨物の積み合わせや帰り荷の確保による積載率の向上、トラック予約システムなどを活用した荷待ち時間の短縮などへの対応が期待されています。

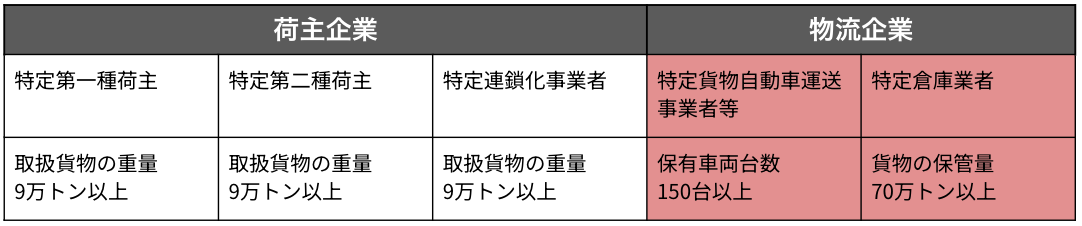

ただ今回の法改正では、一定以上の荷量を扱う「特定事業者」については、中長期的な計画の作成や定期の報告等が義務付けられており、従わない場合の罰則についても言及されています。まずはみなさまが今回の新物流効率化法において、中長期的な計画の作成、物流統括管理者の選任などを求められる「特定事業者」にあたるか確認しましょう。

荷主企業・運送事業者・倉庫事業者それぞれにおいて、扱う荷量が多い順に対象となっており、今回の改正では荷量全体の50%をカバーする事業者が対象になっています。対象となる物流事業者については、中長期的な計画の作成(毎年提出、内容に変更のない場合5年に一度)と定期報告(チェックリスト形式・関連事業者等の取り組み状況に関する自由記述)が義務として定められています。

法改正について まとめ

いかがでしたでしょうか。特定事業者以外は、現状努力義務にとどまっている規定も多いですが、対象事業者は拡大されていく方針となっています。

今回の上記二法の改正により、物流企業の適正な運賃の収受や下請け階層の圧縮が進むとみられています。またこれにより、特定事業者に指定された荷主は、実運送を担うトラック運送事業者の運賃が、必要経費を下回らないように考慮する必要が生じます。こういった背景から、荷主側には、「ある程度の実運送能力(台数)を有している会社に委託しないと、下請け階層ごとに費用がかさみ、運送コストが上がってしまう。それなら最初から自社で十分な台数を持つ会社に委託するべきか」といった心理が働くことが予想されます。つまり、所有台数の少ない運送会社においては、この法改正の後より一層営業活動が困難になる可能性が指摘されています。自社の立ち位置を振り返り、法改正や業界の変化に取り残されないための対応が、いま運送事業者に求められています。

まとめ

今月は物流業界にとって大きな転換期となりうる法改正が施行されました。

これにより物流業界の課題である下請け構造の圧縮や、輸送効率の向上が見込まれています。しかし小規模な事業者にとっては、これが営業活動においてより不利な環境を生む可能性があることにも留意が必要です。今月も公表ベースで10件を超える物流企業のM&Aが発表されましたが、大手物流企業のみでなくすべての規模感でM&Aが起こったことが特徴的でした。前述した法改正や業界再編の潮流を見据え、自社単独ではなしえない、協調戦略の実行がすべての事業者に求められています。

カテゴリ

京都府出身。立命館大学経営学部卒業後、2024年に新卒でGAテクノロジーズに入社、スピカコンサルティングに参画。運行管理者資格保有。