2025年4月の物流業界M&Aまとめ

4月の公表M&A代表事例

裾野拡がる物流業界のM&A

今月は10件を超えるM&Aが公表されました。

上場企業によるクロスボーダーM&A(IN-OUT)が3件、国内企業同士のM&Aだけでも10件以上が公表されています。また今月は、売上高5億円以下の企業が譲渡する事例が多くみられ、多くの中小物流企業にM&Aという選択肢が拡がっていることがわかります。

今月の代表的なM&A一覧

公表日 | 譲渡企業(売り手企業) | 譲受企業(買い手企業) | 形式 |

|---|---|---|---|

4月1日 | 智商運輸(未上場・岡山) | 株式会社Univearth(未上場・大阪) | 株式譲渡 |

4月1日 | 茨城倉庫(未上場・茨城) | 沼尻産業(未上場・茨城) | 株式取得 |

4月1日 | 有限会社中村運輸機工(未上場・東京) | 丸運(上場・東京) | 株式取得 |

4月1日 | 辻中運送(未上場・千葉) | 東亜物流(未上場・東京) | 株式取得 |

4月7日 | Renown Transport Co., Ltd.(タイ) | 福山通運(上場・広島) | 株式取得 |

4月7日 | 古室運送(未上場・茨城) | 協和運輸倉庫(未上場・茨城) | 株式取得 |

4月10日 | 大新運輸(未上場・愛知) | 岡通HD(未上場・愛知) | 株式取得 |

4月12日 | ハクセン貨物運送株式会社(未上場・北海道) | 北海道トナミ(未上場・北海道) | 株式取得 |

4月15日 | TOAN PHAT LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY(ベトナム) | 川西倉庫株式会社(上場・兵庫) | 株式取得 |

4月18日 | PDS International Pvt. Ltd.(インド) | センコーGHD(上場・東京) | 株式取得 |

4月18日 | 有限会社口之津モータース(未上場・長崎) | 吉田海運グループ(未上場・長崎) | 株式取得 |

4月25日 | 株式会社キョクトウ/アーカイブ事業(未上場・大阪) | ヤマタネ(未上場・東京) | 事業譲渡 |

4月28日 | Japan DX(未上場・東京) | SGHD(上場・京都) | 資本業務提携 |

<2025年4月の物流業界公表M&A>

【Pick up M&A】 有限会社中村運輸機工×株式会社丸運

今月は従業員10名程度の中小企業が、上場企業によってその企業価値を見出され、両社の更なる発展のためパートナーとなった好事例をご紹介します。

2025年4月1日、株式会社丸運(上場・東京都、代表:中村正幸)は、重量物輸送や据付工事を行う有限会社中村運輸機工(未上場・東京都、代表:中村雅浩)の全株式を取得し、グループ会社化しました。

譲渡企業の中村運輸機工は、従業員10人程の規模であるものの、大手顧客の重量物輸送・据付工事などを全国で手掛けており、業界では高い信頼を獲得している企業です。一方で、譲受企業の丸運は「2030丸運グループ長期ビジョン」で次期成長分野に機工事業を挙げており、その拡充に注力しています。そんな中、50年以上の機工のノウハウや、習熟した人材を持つ中村運輸機工との本M&Aは、今後の丸運の機工事業の拡大における知見の獲得や、現場管理ができるプロフェッショナル人材の獲得という意味において、大きな一歩であるといえるでしょう。

グループ入り後の運営について丸運の中村正幸社長は、「中村雅浩社長には引き続き経営を担っていただき、従来の事業も継続していただく。その上で、我々の事業も手伝っていただく形になる」と説明。また、近年需要が増すデータセンターや工場向けの受変電設備据付事業などを強化していく考えを示し、海外も含めた展開についても言及しました。

物流企業の企業価値は、トラックの保有台数や直荷主をどれだけ持っているかなど、一元的な基準で判断されることがしばしばありますが、企業の価値は評価する主体によって大きく変わります。 まずは自社の価値を知り、市場からの評価を得ることがM&Aの成功への第一歩です。

業界のニュース

標準的運賃の廃止と適正原価「下回らない」義務化

全日本トラック協会の坂本会長が今国会の議員立法で成立を目指す「トラック事業適正化関連法」では、これまで国土交通省(以下、国交省)が定めていた「標準的運賃」を廃止する見込みであることが明かされました。新法案では新たに国交省が定める「適正運賃」を継続的に下回らないことを義務化。同時にドライバーに対して、能力に応じた適切な賃金の支払いなど、適切な処遇確保に向けた措置の規定を掲げています。

また、これらは坂本会長肝煎りの「事業許可更新制度」において更新許可基準となる見込みであり、これに違反する事業者は事業許可の更新を行わないことも辞さない構えです。 坂本克己会長は立憲民主党の国土交通部門会議で、「トラックは電気、ガス、水道と同じ公益産業であり、現場のドライバーはエッセンシャルワーカーそのもの」と述べ、ドライバーの処遇改善の理解を求めました。

こうした状況を踏まえ、自民党、公明党、立憲民主党など各党は、5月中旬までに党内調整を完了させ、衆議院国土交通委員長による提案という形式での本法案の立案を目指しています。

標準的運賃

これまでの「標準的運賃」は、トラック運送業における運転者の労働環境が、他産業と比べて長時間労働・低賃金であるという状況を受け、平成30年の貨物自動車運送事業法改正に際して導入された制度です。本制度は、トラック事業者が一般に荷主に対して交渉力を持ちにくいという実情を踏まえ、法令を遵守しつつ持続可能な事業運営を行うための「参考となる運賃水準」を示すことが有効であるとの趣旨で設けられました。しかしながら、制度自体には強制力がなく、実際の運賃改善には十分な効果を発揮できていないことが度々指摘されていました。

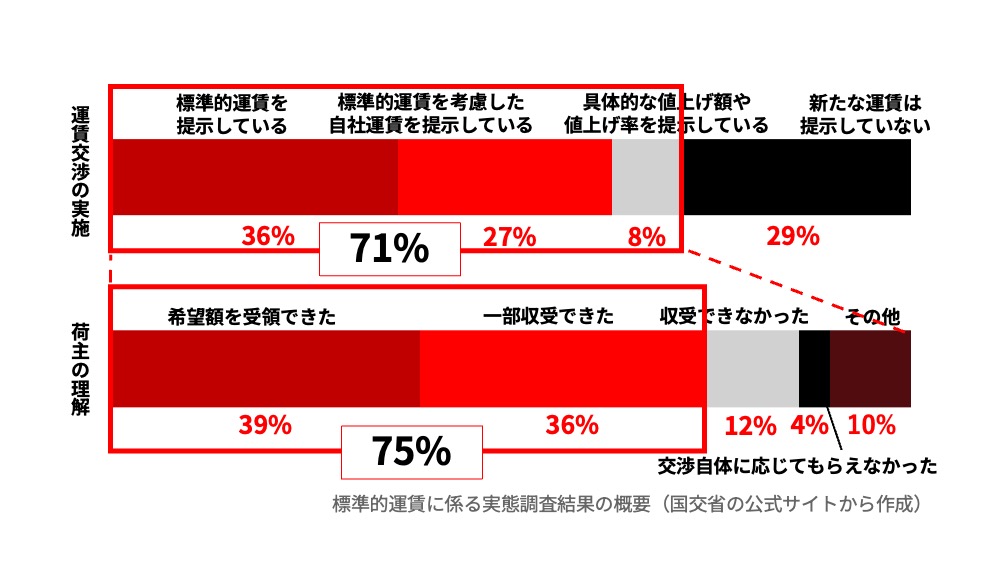

標準的運賃の実際の活用状況について、国土交通省が発表した令和6年の調査では、以下のような結果となっています。

運賃交渉において、荷主に対し標準的運賃を提示した企業は全体のわずか36%にとどまっており、さらに運賃交渉を実施した企業の約半数は、それを下回る自社基準の運賃を提示しています。加えて、運賃交渉の結果として満額回答を得られた企業は交渉実施企業のうち4割程度に過ぎず、約4分の1の企業では、いわゆる“ゼロ回答”という厳しい結果に終わっていることが明らかになっています。

こうした現状を踏まえ、今後は「適正原価」が制度として明確に定められることで、事業者が運行に必要な費用を下回る運賃での取引を強いられず、適正な対価が担保されることが期待されています。これにより、これまで横行していたダンピングを背景とした過当競争にも歯止めがかかり、適正な運賃の収受が進む見込みです。ただ、すべての事業者に対して同一の運賃水準が保証されることは、価格以外に付加価値を持たない事業者にとってはサービスの差別化が困難となり、営業面での課題が浮上する可能性も否めません。

さらに、トラック事業適正化関連法では、二次請け以降の多重下請構造が原則として禁止される見通しとなっていますが、これにより元請けである大手物流企業などが、従来のように庸車(協力会社の車両)を活用しなくなる可能性もあります。その結果として、これまで元請け企業から安定的に仕事を受けていた小規模事業者が、仕事の機会そのものを失うといった影響も想定すべきでしょう。

このように大きく変化する業界の中で、中小物流企業においては、自社の立ち位置を把握し、持続的な成長に向けたポジショニングを見定めていくことが求められています。

まとめ

4月に施行された改正物流二法を皮切りに、物流業界は大きな構造変革の時代を迎えています。標準的運賃制度の廃止や事業許可の更新制導入といった制度変更により、企業の統廃合が進むとみられ、足元でのM&A件数も急増しています。実際に、地域密着型の中小運送会社から、広域展開を図る企業まで、規模や地域を問わず活発なM&Aが進行しており、業界の再編に伴うM&Aは、今後ますます加速していくと見込まれています。

カテゴリ

京都府出身。立命館大学経営学部卒業後、2024年に新卒でGAテクノロジーズに入社、スピカコンサルティングに参画。運行管理者資格保有。