【2025年1月】食品業界の主なM&Aまとめ

2025年1月の食品業界の主なM&A件数は10組

子会社の吸収合併などの組織再編やマイノリティ出資、合弁会社の設立などを除き、過半数以上の株式譲渡または事業譲渡がなされた件数は公表ベースで10組となりました。なお、前年同月は16組でした。単月でM&Aの増減は見ることはできませんが、特徴的な点として前年1月は海外とのクロスボーダーM&Aが3組公表されていたのに対し、今年はクロスボーダーM&Aはありませんでした。1月は米国のトランプ大統領の就任月であったことや、不安定な国際情勢もあり、先行き不透明な点からもクロージングまでは少し様子見といった判断もあったのかもしれません。また、原材料や人件費の高騰により既存事業だけでは成長戦略を描くことが難しい国内企業にとって、新業態の開発が急務となっており、まずは国内の地盤固めを推進することが譲受側企業のニーズとしても高いことが影響しているようにも感じます。

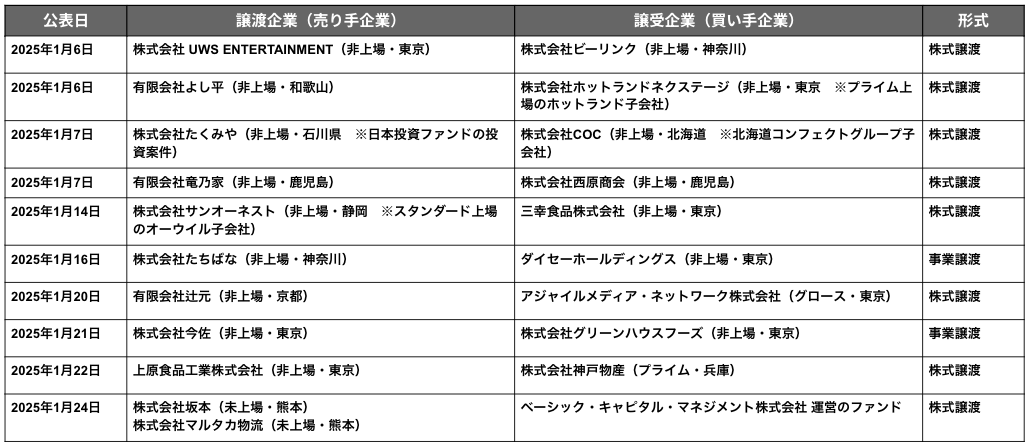

今月の主なM&A一覧

今月の主なM&Aの中から取り上げたいのは、東証スタンダード市場に上場しているオーウイル株式会社(以下、オーウイル)の子会社である株式会社サンオーネスト(以下、サンオーネスト)の切り離しです。食品を中心とした複合機能商社であるオーウイルは、2010年にアイスクリームの製造販売を行うサンオーネストを連結子会社化し運営してきましたが、今後のサンオーネストの持続的な成長を考え、今回の株式譲渡に至りました。

サンオーネストは2023年3月期には営業利益が▲42,351千円、純資産は▲30,916千円の債務超過に陥っており、業績の回復を見せた2024年3月期においても営業利益は8,857千円、純資産は引き続き債務超過の▲10,416千円でした。上場企業であっても、昨今の国際情勢の不安定化、原材料・物流費・人件費などの高騰、人口減少による採用難など、事業環境の変化による脅威に晒されている時代です。

オーウイルの公表内容によると、経営資源の選択と集中や、グループ事業運営の最適化などにより、事業ポートフォリオの見直しを推進することで企業価値の向上を図っている一環で本件を実行したとありますが、グループ会社のより一層の成長を考えた際に、親会社のリソースだけでは解決が難しい場合や時間がかかる場合など、このようなカーブアウト(切り離し)は今後増えてくるように思います。

本件の譲受企業である三幸食品株式会社(以下、三幸食品)は、食品原料を国内外から調達し販売している企業で、砂糖・油糧食材・鶏卵などアイスクリームとも関連がある商材を取り扱っています。本件の取得価格は175,000千円となっており、2024年3月期のサンオーネストの純資産が▲10,416千円、営業利益8,857千円だけを見ると、債務免除などのスキームを組んだかどうかは公表資料からのみでは判断できませんが、一定の高い評価をして取得されているように思われます。

建設資材なども高騰している昨今、時間をかけて工場を自前で建設するよりも早期に工場を取得することができ、サンオーネストの従業員の雇用を守ることは働き手の確保にもつながるため、三幸食品にとってもメリットが大きかったのだと思われます。

国内の基盤強化のために、高い企業評価でのM&Aが増えている

昨年後半から国内で高い企業価値でのM&Aが成立しています。食品業界を賑わせた事例としては2024年10月の株式会社資さんと株式会社すかいらーくホールディングスのM&Aでしょう。資さんうどんは北九州のソウルフードとして知られ、2024年8月期(見込み)の売上高は152億円、営業利益3億6,000万円、EBITDAは14億円、純資産は約25億円となっています。これに対し譲渡対価は240億円となっており、営業権を215億円も計上する巨額のM&Aとなりました。

また、2024年9月の株式会社一幻フードカンパニーと株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスのM&Aも同様です。えびそば一幻を経営する譲渡企業の2024年4月期の売上高は10億円、営業利益2億円、純資産は2億5,800万円となっています。これに対し譲渡対価は約15億円となっており、こちらも高い企業評価でのM&Aとなりました。

更には、2024年10月にはジーホールディングス株式会社と株式会社サンマルクホールディングスのM&Aも発表されました。京都勝牛などを運営する譲渡企業は売上高92億円、営業利益12億円、EBITDA14億円、純資産が約57億円となっています。これに対して譲渡対価は110億円となりました。

加えて、株式会社サンマルクホールディングスは翌11月には株式会社B級グルメ研究所ホールディングス及びBQ International株式会社の2社を譲り受けることも発表しています。譲渡企業は牛カツ定食業態の牛かつもと村を運営しており、牛かつもと村の売上高は45億円、営業利益6億7,900万円、純資産11億円となっていますが譲渡対価は104億円となりました。

これまでの外食業界は営業権については3年~7年程度での回収が相場となっていましたが、市況が不安定な時代だからこそ、次の時代の勝者を目指すために良いブランドであれば、大手が積極的に獲得を目指している状況が見えます。今後、業界再編はますます活性化していくことでしょう。

まとめ

大手企業が大型の投資を数多く実行していく中で、中堅・中小企業はますます単独では戦いづらい時代へと突入していくことが予想されます。優れたブランドがある企業については、高い評価額で大手資本の協力のもと拡大戦略をとっていき、苦戦が強いられている企業についてはあまり高額な営業権がつかない2極化が一層進んでいくように思います。

高い企業価値を実現するためには、売上高が成長していることや、利益率が高いことはもちろんですが、生み出された利益を次の成長のためにどれだけ再投資ができているかが重要になってきます。これは大手企業が十分な利益を出していながらも、それを元手にМ&Aで優良企業を譲り受け、更なる成長を目指していることと同じだと言えます。なぜならば、成長の持続性を具体的にイメージできることが、企業価値の向上へと繋がるからです。

採用が難しかったり、原材料・物流費などが高騰したり、大変な時代ではありますが、その中でもできるチャレンジを繰り返していくことが重要です。昨今はSNSなどコストをかけずに発信力を得られる場もありますし、インバウンド顧客の獲得、円安を活かした海外への輸出といったチャンスも多い時代です。

コンビニエンスストアやビール業界、食品スーパーなどの歴史を見るに、今後、業界再編が進んでいくと大手資本による寡占化が進んでいきます。中堅・中小企業にとっては、自社の業界がそうなる前に取るべきポジションを確立していき、必要なタイミングでМ&Aも戦略に組み込んでいくことが重要になってくるでしょう。

カテゴリ

宮崎県出身。慶應義塾大学卒業後、新卒でリクルートに入社。ブライダル事業に9年間携わった後に、日本M&Aセンターに入社。一貫して食品業界のM&Aに従事し、2020年には同社で最も多くの食品製造業のM&Aを支援した。食品業界専門グループの責任者を務め、著書に「The Story〔食品業界編〕業界を勝ち抜くために知っておきたい秘密」がある。2024年スピカコンサルティングに参画。