2025年2月の物流業界M&Aまとめ

2月の公表M&A代表事例

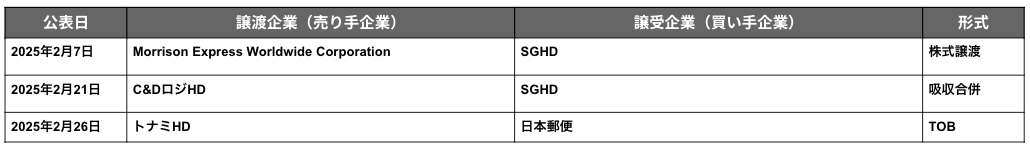

2025年2月の主要なM&A事例

上場企業同士のM&Aや業界を代表する企業の大手グループ入りなど、再編元年となった昨年の物流業界ですが、2025年も昨年を超えるペースでM&A件数は推移しています。2月は特筆すべき大型のM&Aが2件公表され、中でも日本郵便のトナミHDに対するTOBの発表は、業界を震撼させるニュースとなりました。

【Pick Up M&A】トナミHD×日本郵便

2月26日、日本郵便は、トナミHDに対するTOB(株式公開買い付け)を発表しました。

日本郵便はトナミHDの創業家である綿貫家や経営陣と特別目的会社(SPC)を設置し、SPCが一株1万200円でTOBし、トナミHDを非公開化し完全子会社とすると発表しました。SPCは総発行株式数の99.97%を取得する予定で、取得費用は750億円を予定しています。現在のトナミHDの経営陣はグループ入り後も継続し、創業家も少数株主という形で経営への関与を続ける想定となります。

トナミHDの時価総額は26日の終値で572億円。連結売上高約1,560億円(2025年3月期見込み)と業界の中でもトップ20に入る大企業です。その歴史は古く、創業は戦前1943年と上場企業の中でも老舗の部類に入ります。そんな歴史ある老舗企業に対するTOBが発表され、業界には激震が走りました。

◆トナミHD

トナミHD(以下「トナミ」)は2024年4月から2027年の3月に向けての中期経営計画「GO! NEXT! PLAN 2026」で、2027年3月期時点での営業収益1,800億円、営業利益95億円を目指しています。この中期経営計画のロードマップの最終年度である2026年度において、主力とする特積み業界での業界3位の達成を標榜しています。

また既存の特別積み合わせ事業、ロジスティクス事業の成長に加え、これらに続く新たな事業創出も目標の一つに据えており、そのための重点施策としてM&Aの実施を掲げていました。

トナミは業績を継続的に伸ばしている一方で、中期経営計画の目標達成の実現可能性について2025年3月段階での進捗は芳しくなく、経営目標として掲げていたPBR1.0倍の目標に対して、本TOBの発表前26日の終値ではPBRが0.56倍と、市場からは決して評価が高いというわけではありませんでした。

しかし、今回の日本郵便との提携の実現により、中期経営計画の各目標の達成、さらには計画に前倒しでの目標の達成が期待されます。日本全国にネットワークを有する日本郵便と組むことにより、輸送効率の向上や互いの荷物のリレーの実施による積載率の向上が見込まれており、収益性の向上や利益率の向上に寄与することが期待されます。特別積み合わせ事業、ロジスティクス事業に次ぐ第三の柱についても、日本郵便のネットワークを活用したラストワンマイル事業の創出により達成が見込まれます。

トナミの創業家と経営陣は当初、単独でのMBOを企図していましたが、さらなる成長やより速い成長を実現するため、さらには業界自体の再編のスピードの速さを鑑みた結果、外部の経営資源が必要と判断し、昨年の6月から日本郵便との統合に向けた協議を開始したのではないでしょうか。

◆ 日本郵便

TOBを実行する日本郵便の業績は厳しく、同社の売上高の約6割を占める郵便・物流事業は24年3月期に686億円の営業赤字に転落しています。電子メールやSNSの普及により郵便物は直近10年で3割近く減少しており、慢性的な赤字体質となっています。

そのような環境の中、企業間の長距離輸送を手掛けるトナミを傘下に収めることで、法人向けの荷物の開拓を見込んでいます。また宅配便や郵便など、日本郵便の物流網と組み合わせることで、ワンストップでのサービス提供を行うことが可能になるでしょう。

2月はトナミへのTOBに加え、SGホールディングスのグローバル・フレイトフォワーダーの台湾モリソン社の買収など、再編を象徴する大規模なM&Aが発表されました。

大企業同士の統合が激化する中で、中堅・中小企業においても統合の動きが増加しています。統合を経て効率性の高い物流機能を構築する大手各社に対して、小規模事業者は相対的に競争力が低下していくことが見込まれます。業界再編の波にのり、求められる物流企業であり続けるべく、今アクションを取ることが求められています。

伸び悩むドライバーの給与水準

3月5日、交通労連トラック部会は2025年春闘の要求水準について6.5%の賃上げを要求することを決定しました。内訳は賃金カーブ維持分を1.5%、格差是正及び物価上昇分に相当する賃上げ分として5%、合計平均1万5,800円です。

しかし2024年問題を迎えた昨年の回答集計を参照すると、賃上げ水準は全産業平均が5%であるのに対し、トラック部会の賃上げ率は2.7%と他業種との隔たりが見える結果となりました。2024年の消費者物価の総合指数が前年比2.7%増加していることを勘案すると、実質賃金は伸びていないことがわかります。さらに一般的に春闘の回答と一般労働市場の賃金上昇率は乖離が見られるため、労働組合が組成されることの少ない中小企業においては実質賃金は上昇していないことが想定されます。

厚生労働省が2月25日に発表した「毎月勤労統計調査2024年分結果確報」によれば、運輸業・郵便業の月間現金給与額は前年比2.4%増となっています。いずれにせよ物価上昇幅に賃金の上昇が追いついていないのが現状です。

2024年問題を迎え、ドライバー不足が議論される物流業界において、賃金が上昇しないのにはどういった背景があるのでしょうか。

一般的に人材が足りない業界はディマンド・プルによってサービスの価格が上昇し賃金も向上していくといわれています。しかしドライバーの有効求人倍率が全産業平均の2倍以上と慢性的な人手不足にあるトラック運送業は、ドライバーの平均賃金は年々上昇しているものの、依然全産業平均より低い給与水準となっています。

人手が足りない状態でありながら、それが価格転嫁に進まない大きな要因として、過当競争があげられます。1990年の規制緩和以降増加した運送業の事業者数は現在60,000社を超え、その97%以上がトラック100台以下の中小企業といった構成になっています。このような事業者の乱立が多重下請け構造を生み、これにより実運送を担う運送会社が荷主に価格交渉ができないなど、価格転嫁が進まない原因となっていました。

令和元年時点のトラック協会の集計では、車両規模50台以下の事業者の経常利益は平均して赤字となっています。特に20台から10台の事業者は0.7%の経常赤字、5台から10台までの事業者では1.3%の経常赤字と、走れば走るだけ損をするような状況になっています。これには正規料金の半額など、安くてもいいから帰り荷をつけたい事業者によるダンピングや、営業人材がおらず新しい荷主をつけられないため今の仕事を続けるしかない事業者など、運賃が向上しない業界特有の課題があります。こういった状況を打開し、物流企業としての質を向上させるための一つの策として事業免許更新制などが検討されています。

適正な事業者数への統合が進み、下請け構造が解消され効率的な物流を構築することで運賃転嫁が行われ、ドライバーへの還元が進むと見込まれています。

まとめ

今月はトナミHDと日本郵便のTOBなど物流業界の再編の興りを象徴するような事例が見られました。業界再編は今や止まることはできず進んでいく姿が容易に想像できます。2025年も物流業界は大きく変化する一年となるでしょう。今年の4月に施行が予定される流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正など、下請け構造の是正に向けた動きや罰則の強化が進むとみられます。

業界の潮流と自社の現状を把握し、これからも求められる企業であり続けるためのアクションが求められています。

カテゴリ

京都府出身。立命館大学経営学部卒業後、2024年に新卒でGAテクノロジーズに入社、スピカコンサルティングに参画。運行管理者資格保有。