引き継ぎできない症候群〜現代の経営者に求められること〜

経営者の仕事とは

まず、企業の目的とは何か。それは「顧客・市場からの「満足」を獲得し、永続的に成長し続ける過程で社会的責任を果たすこと」である。現代経済学の父と呼ばれるドラッカーも著書「マネジメント」にて「企業の目的は利益ではない。利益は企業が存続するために必要な条件であり、どこまで貢献するべきかの妥当性をはかる基準である」と述べている。つまり企業の目的は業績の向上ではなく、存続と発展である。

企業が永続的に存続・発展していくには、一過性の利益追求ではなく時代の変化に合わせてアクションを取ることが当然不可欠であり、その結果として企業価値を向上させなければ実現し得ない。この舵を切るのが経営者である。言い換えれば、経営者の仕事とは「時代に適合したコーポレートアクションを取ること」である。コーポレートアクションとは、企業活動の中でも特に「有価証券の価値(株数、価格など)に影響を与える企業の財務上の意思決定」を指して言う(株式分割、減資・併合、株式移転・交換、合併、第三者割当増資など)。これらを実行することが重要なのではなく、常に選択肢に入れておくことが重要だ。「よく知らないし複雑だから」「M&Aは印象が良くないから」このような理由で無条件に重大なコーポレートアクションを選択肢から消すといったことは、経営者としての職務放棄に近い行為だと私は考える。企業が成長し、従業員や顧客、地域に対して貢献するためには経営者がコーポレートアクションを検討・実行することが不可欠である。

アクションを取った企業と取らない企業

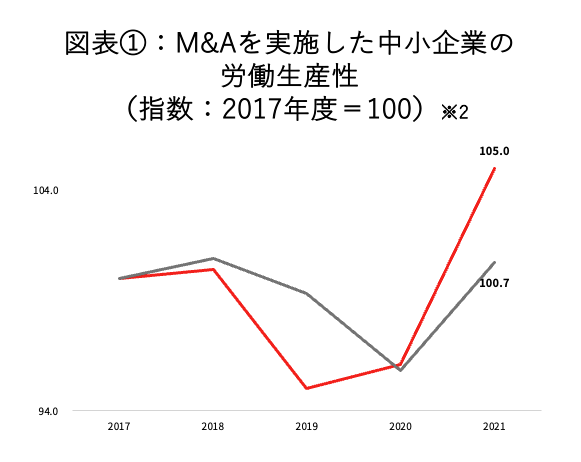

目まぐるしく変容する現代において、重大なコーポレートアクションを取った企業とそうでない企業の差は如実にデータとして表れている。中小企業庁「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取り組みの方向性について」によると、代表的なコーポレートアクションであるM&Aを実施した中小企業の労働生産性はM&Aを実施していない企業に比べ、高い水準となっている(図表①)。また、M&A(事業承継)を実施した企業の実施後5年間における当期純利益率・従業員数成長率を同業種平均と比較すると、当期純利益率は+22.0%、従業員数成長率は+0.5%という成長を遂げている。(※1)

「M&Aによって売上が成長!」といったニュースや記事が多くあるが、2社の売上が合算されるのだから至極当然のことである。しかし、M&Aによって労働生産性や利益率が上がっているという事実は、それよりも深い要因が存在していることを示唆している。労働生産性とは、従業員一人あたりに得られる付加価値や利益のことであるから、従業員が増えるだけであれば当然、労働生産性は低下する。当期純利益率も同様に従業員や売上が増加するだけで、何か他の変化が起きなければ当然低下するほかない。ここで分かることはM&Aや事業承継といったコーポレートアクションは、少なからず何かしらのイノベーションが起きる可能性が高く、それが起きれば企業は成長しやすくなるということである。買手企業と売手企業の事業の組み合わせから誕生する画期的な商品やサービスのような、イメージしやすいものは実際にはそこまで多くない。起こりやすい事象はそれよりもシンプルで、リソース(資本力・人手・営業/宣伝力など)が足りなかったから拡大できていなかった事業に対して買手企業のリソースを使って事業拡大するなどといったことのほうがずっと多い。事業承継とはいうものの、売手企業経営者は譲渡後にそのまま経営を続けるケースがほとんどであり、譲渡前よりも潤沢な資本を持ってこれまで通り家族・社員・地域のために経営することができる。

そんなM&Aという強力なコーポレートアクションであるが、日米におけるM&Aに対する認識の差はかなり大きいものになっており、極端に聞こえるかもしれないが、私はこの差が現状の日米格差の要因の一つにもなっていると考える。

日米の企業における差

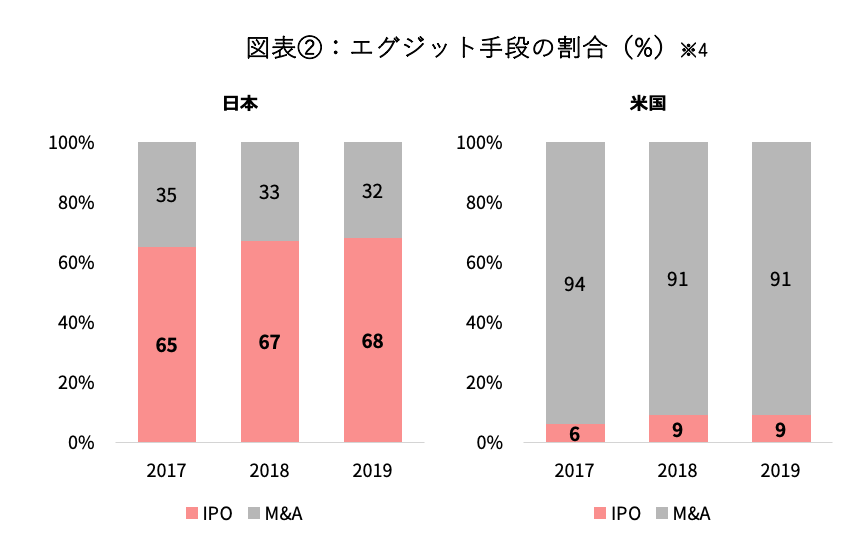

図表②を見ると、企業のエグジット方法に関して、IPOとM&Aの割合は、米国では約1:9とM&Aが圧倒的に多いのに対し、日本では約7:3とM&Aの割合が低く、M&Aという選択肢が取られていないことが見て取れる。また、2023年の米国主要企業におけるM&A件数をみると、Microsoft社で56件・Amazon社で29件Google社で22件であるのに対し、日本で最もM&A件数が多かったGENDA社・SHIFT社で10件、次に多かった会社で7件と、M&Aの件数で比較しても日米では大きな差が存在する。(※3)

※3:出典:経済産業省「大企業×スタートアップのM&Aに関する調査報告書」

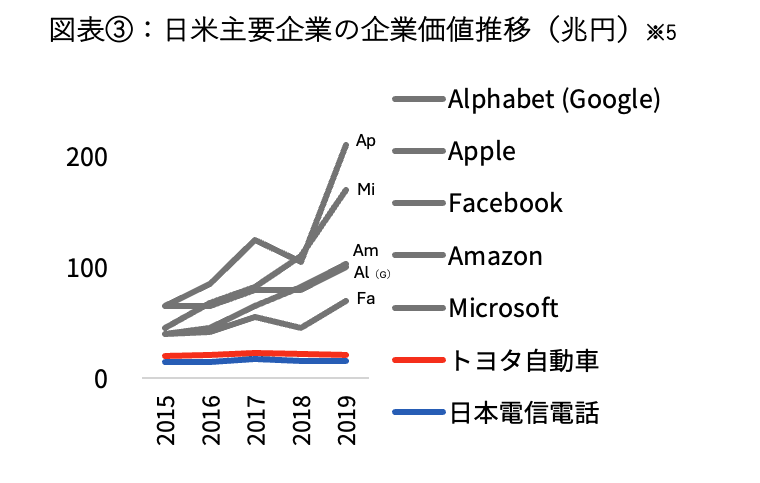

こうした要因を背景に、日米主要企業の企業価値は年々日米格差が大きく開いてしまっている(図表③)。日本企業の特に99%以上を占める中小企業は、このタイミングで何かアクションを起こし、現状を変えていくことが求められる。

蔓延る「引継ぎできない症候群」

後継者未定企業にM&Aを検討しない理由を尋ねたアンケート結果によると、約26.5%が「M&Aに対して良いイメージを持っていないから」と回答した。(※6)良いイメージがないという理由で、M&Aという重大かつ強力なコーポレートアクションの選択肢を切ってしまって本当に良いのだろうか。そもそも、会社を売ること=身売り、という悪いイメージを持っている経営者が多いが、本来は真逆である。会社を売るという選択肢は、一握りの優れた経営者にしか取ることができないのである。自社の企業価値を上げ、社員・地域の人々・取引先・その他の会社から魅力的だと思える会社にしなければ会社を売るという選択肢は取ることができない。そして、会社を売る目的は経営者自身の引退だけではない。むしろ他社資本を入れることで更なる自社の発展・社員 / 地域の人々がより豊かになることを同時に目指すことができる。

目まぐるしく変化する昨今の業界動向・社会情勢を背景に、経営者としてこのような選択肢を常に持っておくことは必要ではなかろうか。このようなコーポレートアクションは、自分都合のタイミングではなく、時代の流れに合わせて行えるようにしておくべきである。だからこそ「準備は早く、そして決断は慎重に」すべきだ。「準備が遅く、決断を焦り」、条件が折り合わないといったケースはこれまで多く見られてきた。時代に合わせたコーポレートアクションを取れる企業は、行き当たりばったりで勝負を仕掛けているのではなく、常に多様なシナリオを想定し、然るべき時に素早くアクションを取れるような準備をしている。

引き継ぐこと自体をすべき、という意味ではなく、引き継ぐという選択肢を取るべき時は取れるよう準備をすべきである、ということを強調したい。

今こそ、業界を盛り上げるためのアクションを

スピカコンサルティングが愛し、支援する業界環境においては、定期的に訪れる法改正・海外事業者の参入・大手企業とのエリア競合など、厳しい状況が続く。我々は業界の発展を切に願っており、厳しい状況が続く今だからこそ、業界内で手を取り合い、その業界を盛り上げるためのアクションを取っていくべきであると考えており、絶対的な品質に対する自信のもと、それを支援していくことを使命としている。

京セラ・第二電電(現・KDDI)の創業者であり、日本航空の名誉会長を務めた稲盛 和夫氏は、こう語る。

「世界中から強い企業が次から次に現れるなかで、1つの市場に多くの企業が群雄割拠していたのでは競争に勝てない。同じ業種で大同団結し世界に通用するだけの力をつけるべきで、場合によっては合併のような『小異を捨てて大同につく』という動きがもっと進んでもいいのではないか。経営者は『一国一城のあるじ』であることに満足せず、勇気を持って決断してほしい。」(※7)

神奈川県出身。早稲田大学商学部を卒業後、中堅M&A仲介企業に入社し、業界再編戦略本部の営業企画業務を担当。 その後、株式会社リヴァンプにて、クライアントのマーケティング・経営企画業務支援に従事。 2024年1月より、スピカコンサルティングに参画。