外食業界2025年大予測〜利益の再投資ができる企業が勝つ〜

2025年の外食業界はこうなる

中堅・中小企業にとっては、食材や人件費の高騰を吸収するために価格転嫁が必要となっているが、個人の可処分所得が増えない限り、外食の割高感は高まるため、価格に見合った付加価値を提供しなければ生き残れない時代となる。低単価で勝負することも検討できなくはないが、例えば大手牛丼チェーンは2024年時点でどこも並盛が税込でも500円以内の金額となっている。大手企業と価格競争をすることは難しく、低単価業態については大手による寡占化が進んでいくことが予想される。

中堅・中小企業は価格が高くなることで顧客の期待値も高まるため、昨今はカスタマーハラスメントと呼ばれるように理不尽なクレームにより従業員が苦しめられる事例も見受けられるようになった。こうした事態を防ぐためにも、従業員教育を行い体験価値を上げ、顧客との関係性を築き、定期的に利用してくれるファン作りをすることがより重要になるであろう。またリピート数に応じた割引やサービスなど仕組みを構築することも、より一層重要になってくる。近年は公式LINEやアプリなどを通じて会員に対してクーポンを配信するなど顧客の囲い込みも進む中で、魅力的な新商品等を情報発信していくことで顧客の再来店を促す方法が加速していくであろう。

2025年の外食業界経営者に求められること

「美味しいものを作れば売れる」時代は終わり、技術も発達するなか「美味しいことは前提で、どのような付加価値を提供できるか」で選ばれる時代になった。2025年の外食経営者にはマーケティング力と再投資する力の2つが求められる。

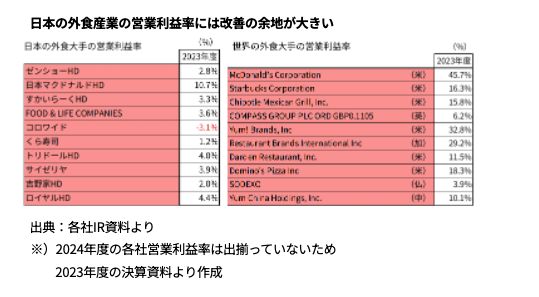

情報収集のメインがインターネットへと移り変わった中で、市場のニーズを的確に捉え、商品開発や値付けを行い、どのような顧客に対して、どのような味や体験を提供するのかを明確に打ち出す必要がある。専門店ほどそのメッセージは分かりやすくなるため業態開発も重要と言える。また、それに加えて必要になってくるのが再投資だ。今後、飲食店にもロボットやAIの導入はますます進んでいくことだろう。人手不足への対策として店舗DX化のための設備投資も進む。流行の移り変わりが早いため新たな業態開発への投資も必要であろう。次の時代を見据えて投資ができる力が経営者には求められている。その原資となる企業の利益を生み出すため、原価や販管費などをしっかりとコントロールし、高い営業利益率を出していく必要がある。これらを実現するための自社の組織づくりや外部の専門家との協業も今後重要になってくることであろう。

具体的な事例

2024年に流行した業態の一つである「カルビ丼」業態だが、丸亀製麺を展開するトリドールホールディングスが仕掛ける「切り立て牛肉専門店 肉のヤマ牛」もその1つだ。注文を受けてから目の前で焼き上げるファストカジュアル業態で、店頭では作り立てのお弁当をテイクアウト向けにも販売。丸亀製麺と同じく、購入すると割引券がもらえ、枚数を増やすことで特典が良くなるなどリピート客の囲い込みも行っている。また2024年には中華圏出店を加速させるなど海外投資も行っている。

宮崎県出身。慶應義塾大学卒業後、新卒でリクルートに入社。ブライダル事業に9年間携わった後に、日本M&Aセンターに入社。一貫して食品業界のM&Aに従事し、2020年には同社で最も多くの食品製造業のM&Aを支援した。食品業界専門グループの責任者を務め、著書に「The Story〔食品業界編〕業界を勝ち抜くために知っておきたい秘密」がある。2024年スピカコンサルティングに参画。