製造業2024年振り返り〜大手企業のTOBから得られた示唆〜

顕著になりつつある同意なき買収

2024年は、日本企業において、企業買収のあり方が大きく変容した年だった。

その中でも特筆すべきは「同意なき買収」いわゆる相手企業経営陣の合意を十分に得ないまま進められるTOB(株式公開買付)の増加だ。長らく日本市場では「敵対的買収」は文化的・慣習的なハードルが高く、実行例は限定的だったが、近年のガバナンス改革や株主還元・企業価値向上策の強化、またアクティビストの存在感拡大に伴い、経営陣が想定しないタイミングでTOBが仕掛けられるケースが増加している。

真摯な買収提案から得られる示唆

ニデック(日本電産)とTAKISAWA(滝澤鉄工所)の事例は、この流れを象徴する一例と言えるだろう。

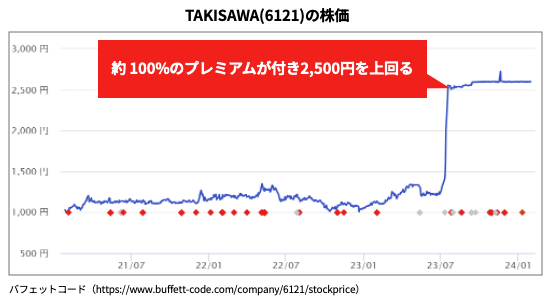

ニデックはモータ技術を中核に、幅広い事業展開を推進している総合モーションコントロールカンパニーだ。その成長戦略の中で、工作機械分野の強化を図るべく、TAKISAWAへのTOBを発表した。ニデックがTAKISAWAに提案した買収価格は、1株当たり 2,600円。

これは当時のTAKISAWAの株式市場株価対比で約 100%のプレミアム(上乗せした価格)を付けた金額だ。

しかし、TAKISAWA側は経営陣として当初からこれに同意したわけではなく、事実上「同意なき買収」の様相を呈した。

ここで注目すべきは、ニデック側の狙いが単なる規模拡大やシェア拡大ではなく、ターゲット企業の技術・生産設備・営業基盤を包括的に取り込むことで、サプライチェーンや製品ラインナップ全体の競争力強化を図る戦略性にあるという点だ。そうした中で、TAKISAWA側は経営陣として守りたい独自の経営理念や社内文化、既存顧客との関係性がある。結果として、この事例は、買収する側・される側双方にとって、ステークホルダーへの説明責任、経営判断の正当性を問われる場面を浮き彫りにする形を経て、最終的にはTOBが成立した。

同様に、今年はブラザー工業がローランド ディー.ジー.(Roland DG)に仕掛けたTOBも同意なき買収の文脈で大きな注目を集めていた。

日本の製造業が抱える構造的課題

このような事例が続く背景には、日本企業が抱える構造的課題が指摘される。

世界的な競争環境が厳しさを増し、DXや脱炭素化など新たな市場テーマが躍進する中、従来型のビジネスモデル、あるいは自前主義のみでは成長の限界が見え始めてきたのだ。

同意なき買収の増加は、いくつかの示唆を与える。

第一に、企業が自社の防衛策や株主構成の見直したり、日頃のIR強化による投資家理解を醸成したりと、平時のガバナンス体制整備が重要になってくる。

第二に、M&Aにおいては、単なる価格交渉ではなく、買収後統合(PMI)の青写真を明確化し、サプライチェーンや顧客関係など現場レベルでのシナジー創出計画を提示することが利害関係者の理解を得る上で不可欠である。

これらは上場企業に限らず、中堅・中小製造業のM&Aにおいても同様だ。今後も同意なき買収は、経営資源の再配置、イノベーション創出に資する動きとして増加するだろう。こうした変化の潮流の中で、今後は買手・売手という上下の関係ではなく、双方がより戦略的で長期的な企業価値向上を実現するため、公正で透明性の高いM&Aが求められていくのではないかと考える。

大阪府出身。大阪府立大学大学院工学研究科修了後、2010年に新卒でキーエンスに入社。中小企業から上場企業まで工場の生産性向上やIoTシステム導入支援などに貢献。その後、日本M&Aセンターへ入社し、業界再編部において製造業専門チームを立ち上げ。2023年スピカコンサルティングに参画。